�ؒP���𗝉����Ęf�킳��Ȃ��悤�ɂȂ�I

�����Z����������Ă���ƕK���ł��킷���Ƃ�����܂��B

�����ł��B

�u�ؒP���v

�ł��ˁB

���͂��̒ؒP���̌v�Z���@�̓��[�J�[�ɂ���Ă܂��܂��Ȃ̂ł��B

�ł����A����ł̓X�b�L�����Ȃ��ł��傤���炱�̋L���ł́A�Ȃ�Ƃ��O���[�ň����ɂ����ؒP���ɂ����������Ă��������Ǝv���܂��B

�B���ȁu�ؒP���v�B�������[�J�[�͂�����������u�����悤�Ɍ����Ă���v������������܂���B

���̋L����ǂ߂Ίe���[�J�[�̖{���̒ؒP���������ł���̂ŁA�ԈႢ�̂Ȃ�

���[�J�[�E�H���X�I�сE���i�I��

���ł���l�ɂȂ�܂���I�ł͑������Ă����܂��傤�B

�ؒP���̊�{�I�ȍl����

���������ؒP���͈ȉ��̂悤�Ȏ��ŕ\����܂��B

�����{�̉��i�i���~�j���{�H�ʐρi�j

���ؒP���i���~/�j

�܂��ςȌ��t���o�Ă��܂�����(��)�@�@�ł͍ŏ��́@�����{�̉��i�@�ɂ��ė������Ă����܂��傤

�����{�̉��i�Ƃ́H

�����{�̉��i�͊ȒP�Ɍ�����

�����̌��ς̒���

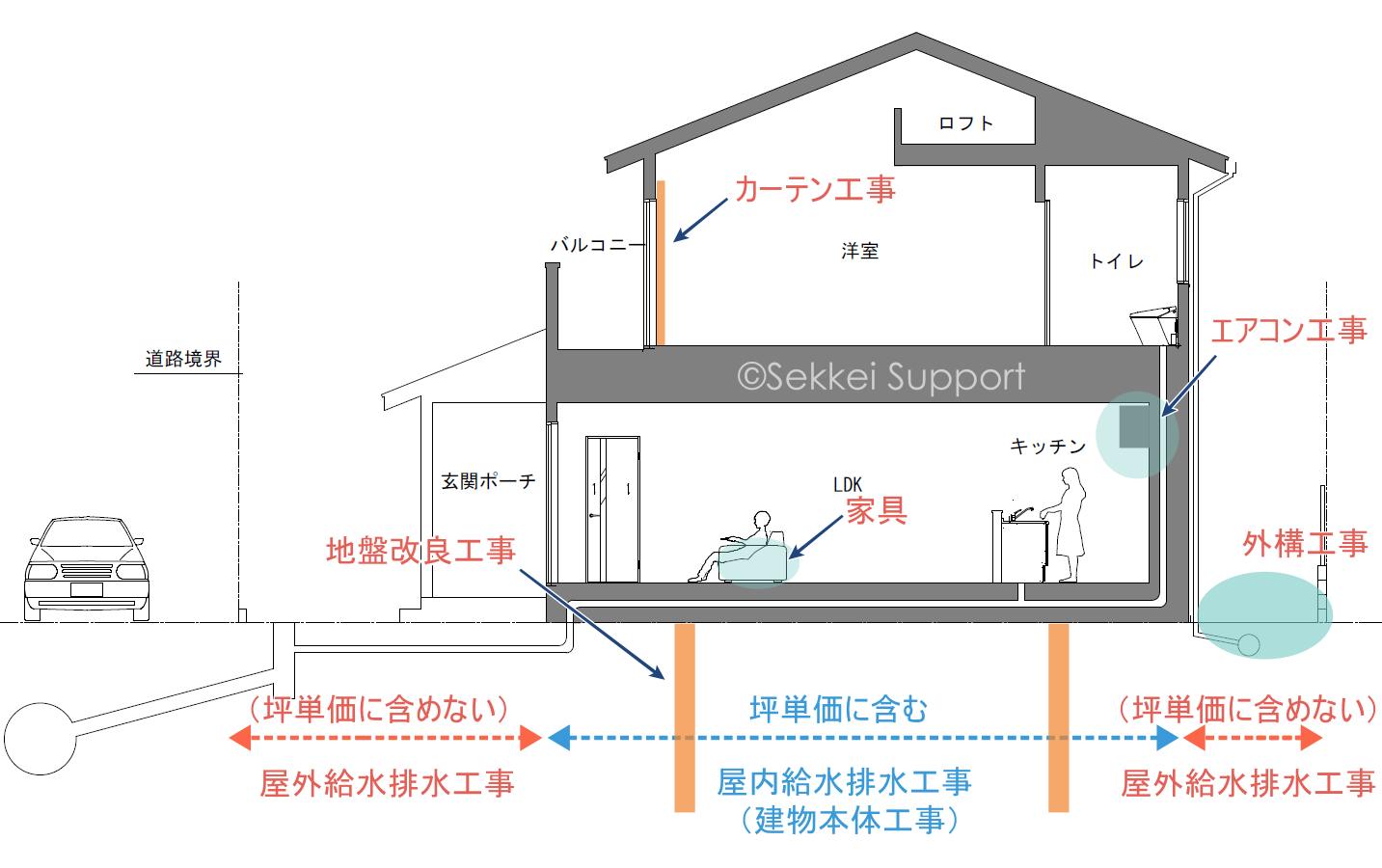

- �����̊O�̍H���i��E�z�ǍH���j

- �y�n�ɂ���ĈقȂ�H��

- ���q����ɂ���Ă͎����ő����镨�i�Ƌ�E�J�[�e���E�G�A�R���j

- ���o��i�o�L��p�A�㓙�j

�����������z�̎����w���Ă��܂��B

����ɁA�ڂ������e�����Ă����܂��傤�B

�@�F�����̊O�̍H���i��E�z�ǍH���j

�悭�ؒP���Ɋ܂܂�Ă��Ȃ����ڂ̑�\�i�Ƃ��ĉ��O���r���H���Ƃ������̂�����܂��B

���̂ł��傤���H�����Ȃ�ł��A����������̊O�H���Ȃ̂ŁA�����{�̂̍H���ł͂Ȃ���ł��ˁB

���̂��ߓy�n�ɂ���čH����ς���Ă��܂��B�y�n��100������ꂾ���y�n�ɔz�ǂ��鋗�����Ȃ��Ȃ�܂����A30�����Ȃ���Δz�Nj������Z���čς݂܂��B

�y�n�ɂ���ĉ��i���ϓ�����H���͉Ɩ{�̂̒ؒP�����珜�O����Ă����ł��ˁB

�O�\�i�G�N�X�e���A�j�������͕ʕ��ł��B�����܂Łu����v�̍H���ł��̂ŁA��100�{�A���Ă��@1�{�����A���Ȃ��Ă���ɂ������p�ł��B

�����{�̂Ƃ͕ʂȂ�ł��ˁB

�A�F�y�n�ɂ���Ă��ꂼ��قȂ�H��

������y�n�ɂ���ĕς���Ă��܂��B���z�\��n�̓y�n�̒n�Ղ��d����Βn�Չ��ǔ�͗v��܂��A�ク��Βn�Չ��ǂ�����K�v�����邩������܂���B

������y�n����Ȃ̂Ō����{�̂ɂ͊܂܂Ȃ�������ʓI�ł��B

�B�F���q����ɂ���Ă͎����ő����镨

�_�C�j���O�e�[�u����\�t�@�[���n�E�X���[�J�[�ɂ��肢����P�[�X������܂����A�����n��������Ɏ����Ńj�g����IKEA�ɍs���Ă��낦��ꍇ������܂��B

�ł��̂ł��̂悤�ȉƋ�H���͊�{�I�ɒؒP���ɓ���܂���B

�J�[�e���͊�{�I�Ɋ܂߂Ȃ��̂ł��B���̂ł��傤���H����͈����n��������Ɏ����ŃJ�[�e�������낦����ƁA�n�E�X���[�J�[�E�H���X�ňꏏ�ɍH��������ꍇ�Ɣ��X�ʂɂȂ邩��Ȃ�ł��ˁB

�Ȃ�Ƃ������H���ł����A�����Ńj�g���Ȃǂł��낦��l�����邱�Ƃ��l����ƒؒP���ɂ͊܂߂Ȃ��P�[�X�������ł��B

������J�[�e���Ɠ��l�ł��B������ɓd�C�X�ő������������̂ŁA�ؒP���Ɋ܂߂Ȃ�����������ł��B

�C�F���o��

��E�Еی��E�o�L��p�E�s���Y�擾�łȂǂ̌o��͂��������u�H���v���K�v�ȓ��e�ł͂���܂���B�{�̍H���Ƃ͕ʂ̒P���Ȍo��ł��̂ŁA�ؒP���ɂ͊܂݂܂���B

�����{�̍H���́E���O���r���E�O�\�E�n�Չ��ǁE�Ƌ�E�J�[�e���E�G�A�R���E���o������������i���ƍl���ėǂ���Ȃ�ł��ˁB

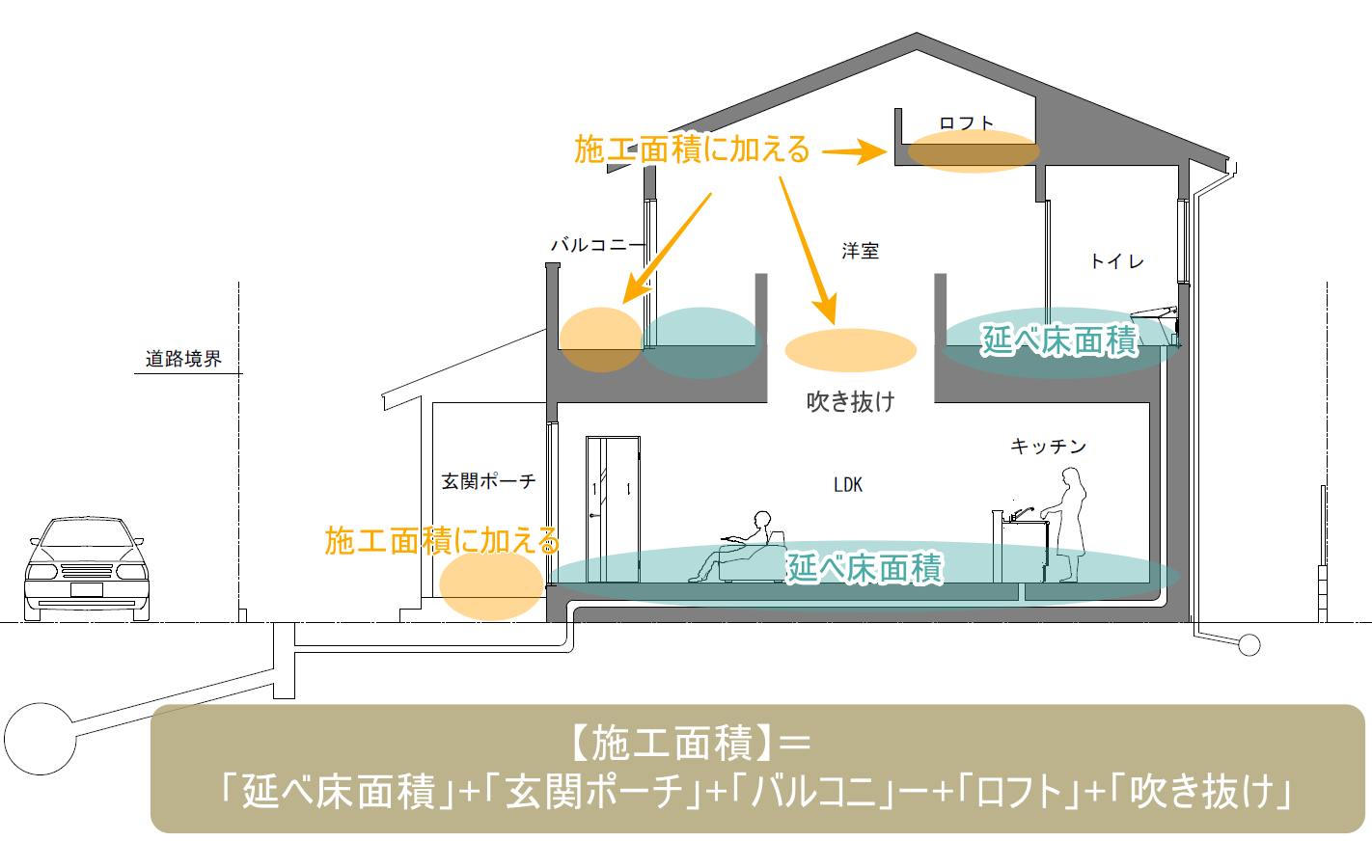

�{�H�ʐςƂ́H

�����ĒؒP�����Z�o����ׂ́u�{�H�ʐρv�ɂ��čl���Ă����܂��傤�B

�������������ʐρ��{�H�ʐρ@�ł͂���܂���B�ʕ����Ǝv���Ă����܂��傤�B

�����{�H�ʐ��ł������͒��O���[�ł��B��قǂ������{�̉��i�̓O���[�ƌ����Ȃ�����Ȃ�ƂȂ��@

�����̊O���H���E�y�n�ɂ���Ĕ�p���قȂ�H���E���q�������ő����鏤�i�@�͖{�̍H���Ɋ܂߂Ȃ��@

�Ƃ������u��v�����݂��܂��B

������e�Б�̓������ڂő����邱�Ƃ��ł��܂����A�u�{�H�ʐρv�͂��́u��v��u���[���v�����݂��Ȃ��̂�����ł��B

�ɒ[�Șb�A�e���[�J�[�A�H���X������ɐݒ�ł���̂ł��B�ł����A����ł͘b���O�ɐi�݂܂���̂ŁA�ʐς�����5�ɕ������܂��B

- �����ɏ������݂���ʐ�(�����ʐ�)

- �o���R�j�[

- ���փ|�[�`

- ���t�g

- ��������

�@�͈�ʓI�ɉ����ʐ��ƌ����镔���ł��B�m�F�\�����̐\�����ƂɎg����ʐςł��B�N��������Ȃ��Ɏ{�H�ʐςɊ܂܂�镔���ł��傤�B

�Ƃ��낪�A�A�`�D�������ʐ��ɂ͓���܂��A�{�H�ʐ��ɂ͓���邱�Ƃ������̂ł��B

�o���R�j�[�͊O�ł����A���������Ėh���H�������ĂƁA�ĊO�����̂����镔���ł��B��������{�H�ʐςɊ܂܂�邱�Ƃ���ʓI�ł��B

���փ|�[�`������������A�^�C����\�镔���ł��B�Ƃ̒��ł͂Ȃ��ł����A�Ƃɕt�����邷�镔���ł��B�������{�H�ʐςɊ܂܂�܂��B

���t�g�͉����ʐςɊ܂܂�܂���B����͖@���ł��܂��Ă���̂Ŋe�Ћ��ʂł����A�ؒP�����v�Z����ׂ̎{�H�ʐςɊ܂߂邩�ǂ����͎��R�ł��B

�������t�g�͏����ǂ����̂ŁA�{�H�ʐςɂ͊܂܂�邱�Ƃ���ʓI�ł��B

�Ō�����������ł��B���ꂪ��ԃ��[�J�[���Ƃɔ��f���������Ƃ���ł��B

�����A�@�`�C�ƈႢ�A�S�����������̂Ŋ܂߂�ƃC���`�L�ȋC�����܂����A�������������ׂɉƂ̒��ɑ�������Ă���Ɨ]���Ȕ�p���|����̂ŁA�{�H�ʐςɊ܂߂�Ƃ������[�J�[������܂��B

�ؒP���v�Z��

�ł͎��ۂɌv�Z�����Ă݂܂��傤�B

�����ɉ����ʐ�30�@�o���R�j�[1�@���փ|�[�`1�@�@�{�̉��i2100���̉Ƃ��������Ƃ����

�����ʐς����Ōv�Z�����ꍇ

2100��/30��70��/��

�o���R�j�[�E���ւ��܂߂��ʐςŌv�Z�����ꍇ

2100��/32��65.6��/��

�ǂ��ł����o���R�j�[�⌺�փ|�[�`�����邾����5���߂����ؒP���ɍ����ł܂��B

�ؒP�����v�Z����Ƃ������ǂ��܂œ���邩�ł��Ȃ�Ⴂ�܂��B

��r���鎞�́A�{�H�ʐρi�ؒP���Z�o�p���ʐρj���ǂ��܂œ����Ă��邩���`�F�b�N����Ɨǂ��ł��ˁB

���Ƀ��[�R�X�g�n�̃��[�J�[�͎��ۂɌ��ĂĂ݂�ƁA���������@�Ƃ����b�͂悭����b�ł��B

�����Ōv�Z���邱�Ƃ͑�ςł����A������`�F�b�N���Ă����Ǝ��͍��������E�E�E

�Ƃ��������͖h�����Ƃ��ł��܂���ˁB

�n�E�X���[�J�[�ƍH���X�̒ؒP���̑��ꊴ

���ĒؒP������������o����́A���̃��[�J�[���o���Ă������i���ǂꂭ�炢�̈ʒu�ɂ��邩�����ɂ߂Ă݂�Ɨǂ���������܂���B

��ʓI�ȃ��[�J�[�̕W���d�l�̃O���[�h�̏��i�̉��i�т͈ȉ��̒ʂ�ł��B

- 30�`50��/�@���[�R�X�g�n�i�^�}�z�[���E�A�C�t���z�[���E�ꌚ�ݓ��j

- 50�`70��/�@�~�h���O���[�h�i�I�[�v���n�E�X���A�n���p���[�r���_�[�n�@�j

- 70���`�@�@�n�C�O���[�h�i�ϐ��n�E�X�E�_�C���n�E�X�E�Z�F�ыƂ́j

�ڈ��͂��̂悤�Ȋ����ł����A�ϐ��n�E�X��_�C���n�E�X���������A�\�Z�ɍ��킹�ĒؒP���̈������i�������Ă��܂��B

�t�Ƀ��[�R�X�g�n���I�v�V�������ǂ�ǂ��Ă����Ƃ����Ƀ~�h���O���[�h�̉��i�тɂȂ�܂��B

��L�̉��i�т̃��[�J�[�\�L�́A���̃��[�J�[�̎�͏��i�̕W���d�l�����̉��i�т��Ƃ������ł��B

���[�R�X�g�n�̌��ς����������ǁA60��/�@�Ƃ��ɂȂ��Ă�����������炽��I�v�V�������������œ����Ă��邩������܂���̂ŁA�����Ɨ\�Z�𗎂Ƃ����Ƃ��ł��邩������܂���ˁB

���̂悤�Ȋ����ŁA�ؒP���𐳂����������ĉ��i�т��m�F���邱�ƂŁA�͂������ς��肪�ǂ̃O���[�h�Ɉʒu���Ă��邩�������Ŕ��f�ł���悤�Ȃ�܂��ˁB

�܂Ƃ�

�������������ł��傤���H

���Ƃ������Ȃ��u�ؒP���v�̔閧�������肢�������܂������H

���ŕ���������A���ۂɃ��[�J�[����Ԏ��ƁA�T�Z���ς��o���Ă��炤���ł���ɗ������[�܂�܂��B

�ؒP�����r�ł���悤�Ȃ�����A�����̃��[�J�[���猩�ς��������Ă݂�ƁA�ǂ��̃��[�J�[���R�X�p�̗ǂ���Ă����Ă���邩�����f�ł���悤�ɂȂ�܂��B

���ς����ꂩ�炵�����茟�����Ă����Ă��������ˁB

�����ς���̎��s���Ȃ����@�̓R�`�����ǂ����I